国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅

#DX白書2023

大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅

#DX白書2023

大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方

縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方

一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方

DX推進のご担当者、事業責任者の方

新規事業や組織改革を担う事業責任者の方

マーケティング担当、Web担当の方

著者: 多田 朋央

LPO(ランディングページ最適化)は、ユーザーニーズに基づいて自社のランディングページ(LP)を最適化し、リード獲得や売上向上に繋げる重要なマーケティング施策です。

この記事では、Kaizen Platformがこれまでに取り組んできたLPOの事例を交えてLPOの基礎知識から「必ず試したいCVRを劇的に上げる施策」まで、具体的に分かりやすく解説しています。

CVR改善のプロが必ず見るポイントや、実際にLPの最適化がどのようにCVR改善に繋がっていくのか、知見と実績をもとにご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

"LP改善"のお役立ち資料を無料でご覧いただけます

デジタルの顧客接点強化の必要性が増す中、Webサイトは重要な役割を持ち、LPOは欠かせない施策の一つです。成果を上げるためにも適切な設計と、検証と振り返りを実施して改善サイクルを回すことが大切です。

CV改善や売上UPの実現を目指したい方へ、これまでKaizen Platformが1,000社・50,000回以上の施策支援から得た知見や実績に基づいた『サイト改善で成果を上げるノウハウガイド』をお届けします。

LPOやEFO、ABテストをはじめとしたサイト改善における打ち手にお悩みの方、ノウハウがないとお困りの方、具体的なLPOの取り組みを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

※なお、本記事ではLPOに関する基礎知識を網羅的解説します。より詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

・LPOツールおすすめ11選を比較!料金や機能を比較して紹介

・LP改善施策10のチェックリスト|CVRが劇的改善する運用6ステップも

・LPOの成功事例5選|CVR改善のアイデアや取り組みを紹介

▼目次

LPOとは、「Landing Page Optimization」の略称で「ランディングページの最適化」を指します。

ランディングページ(以下、LP)とは、広告・検索結果・SNSなど、施策ごとにさまざまな経路で流入したユーザーが最初にたどりつくページで、資料請求や商品購入などのアクションを起こしてもらうための重要な要素です。

LPOの目的は、ユーザーのニーズに合わせてLPの構成やデザインなどを改善することで、LPからのユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率(以下、CVR)を向上させることです。

例えば、以下のような施策がLPOに該当します。

LPについてもっと詳しく知りたい方は、「ランディングページとは?メリットや具体例・成果を出すためのポイントを解説」も合わせてご参照ください。

LPOと似た用語に、SEOやEFOがあります。どれも「Web施策によりコンバージョンを獲得する」という目的は同じですが、それぞれ以下のような違いがあります。

|

SEO |

LPO |

EFO |

|

|

名称 |

検索エンジン 最適化 |

ランディングページ 最適化 |

エントリーフォーム 最適化 |

|

定義 |

Googleなどの検索エンジンで上位表示を狙うために、Webページの構造やコンテンツを最適化すること |

ユーザーの行動分析などをもとに、ランディングページ(LP)の構成や内容を改善すること |

ユーザーがストレスなく申し込みを完了できるように、入力フォームのデザインや入力項目数などを改善すること |

|

目的 |

ページへのアクセス数を増やす |

CVRを上げる |

入力フォームの完了率を上げる |

ユーザーがWebサイトを訪れてからコンバージョンに至るまでには、一般的には【流入→LP→入力フォーム→サンクスページ】という導線があります。

SEOは【流入】部分の改善、LPOは【LP→入力フォーム】部分の導線の改善、EFOは後半の【入力フォーム→サンクスページ】部分の改善だと考えると分かりやすいでしょう。

LPOが重要な理由を一言でお伝えすると、CVRを上げるためです。

一度作成したLPが最初から最適であるケースは非常に稀です。例えば「ファーストビューはこの形が最もユーザーに興味を持ってもらいやすいだろう」「CTAボタンはこの文言を設定するとクリック率が高くなるだろう」と仮説を立てたとしても、実際にはユーザーのニーズが異なったり、全くクリックされなかったりすることがあります。

そのためLPを公開した後、ユーザーの反応を見ながらLP上でのコミュニケーションを最適化すること、つまりLPOを行いPDCAを回していくことが、成果を最大化するためには重要です。

「CVRを高めるためにLPOが重要である」という結論は変わりませんが、昨今はCVR改善の重要性がより高まっています。その理由は、Cookie規制によるリターゲティング広告の精度低下です。

プライバシー保護の観点から、GoogleやAppleなどでサードパーティーのCookieを廃止・規制する動きが広まりつつあります。

※2024年7月、GoogleはWebブラウザ「Google Chrome」でサードパーティークッキーを廃止する方針を撤回しました。

リターゲティング広告ではCookieを発行して、一度Webサイトに訪れたことがあるユーザーを識別し、他のWebサイトに訪問しているユーザーに対して自社の広告を追いかける形で配信しコンバージョンに導きます。

今後Cookie規制によりリターゲティング広告の精度が落ちる可能性があるため、積極的に活用している場合は、その対策を講じる必要があるでしょう。

そのため今後重要になるのが「一度LPに訪れたユーザーを離脱させずにコンバージョンに導くこと(つまりCVRを上げること)」です。

これまでリターゲティング広告に頼っていた企業は、特にCVRを高めるためのノウハウを学習し、今後PDCAを回し続けられる体制を作ることがおすすめです。

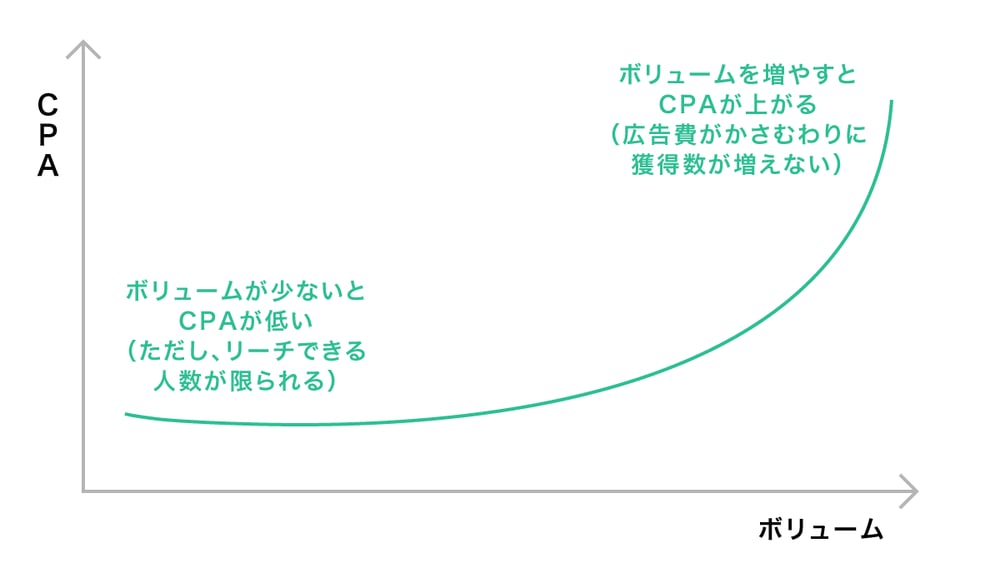

LPOを実施すべきなのは、「Web広告などの集客施策をこれ以上パフォーマンスが上がらないほど最適化できたタイミング」だと弊社では考えています。

LPへの流入が確保できていない時点でLPOを実施しても、コンバージョン数への影響はあまり大きくありません。例えば、CVRを1%改善できたとしても、そもそもLPへの流入者が100人なのか10,000人なのかによって、成果は大きく変わってきます。

・100人の場合:CV数は1件の改善

・1,000人の場合:CV数は10件の改善

さらに、広告施策では、配信ボリュームと獲得効率は必ずしも比例するとは限りません。集客施策を一定以上行うと、集客効果が見込めなくなるフェーズが必ずやってきます。

上の図のように、広告ボリュームを増やし始めた段階では、CPA(顧客獲得単価)に大きな変化はありません。しかし、ある一定のフェーズからCPAは上がっています。これは、リーチする人数を増やすほど、ターゲットとするユーザー以外にも広告が届くようになるためです。

つまり、広告拡大によるコンバージョン数の拡大は、いずれ頭打ちになることがあります。このようなときにLPOを実施し、数ではなく率を高める取り組みをすると、効率良く成果を拡大できる可能性があります。

SEOや広告運用などを実施し、自社サイトへの流入数を確保した上で、下記の項目に該当する場合は、より効果の高い改善が見込めるでしょう。

・LPの直帰率が高い

・CTAのクリック率が低い

・CVRが業界平均よりも低い

・ターゲットやクリエイティブの変更を検討している

直帰率とは、自社のLPを訪問してくれたものの、申し込みフォームにたどりつくことなく、LPを離れてしまったユーザーの割合を指します。

直帰率が高い場合、以下のような可能性が考えられます。

・LPの訴求ポイントがずれている(ユーザー属性や検索キーワードに合った適切な情報やメリットがLP上で十分に伝わっていない)

・広告とLPの内容に一貫性がない(広告とLPの内容に乖離がある)

こうした課題を改善するには、LPOが非常に有効です。ユーザーの行動を可視化し、どのポイントでの離脱が多いかを分析することで、直帰率を下げることができます。

直帰率については、「直帰率とは?離脱率との違いや目安・確認方法・計算方法を解説」でも詳しく解説しています。参考にしてください。

CTAとは「Call To Action」の略語で、「ユーザーをコンバージョンに誘導するリンクやボタン」を指します。具体的には、Webサイト上の「商品購入ボタン」や「お問い合わせ画面へのリンク」などがCTAに当たります。

・CTAのクリック率が低い場合、以下のような可能性が考えられます。

・LPの導線が分かりにくい

・ボタンのデザインや文言がユーザーのニーズとずれている

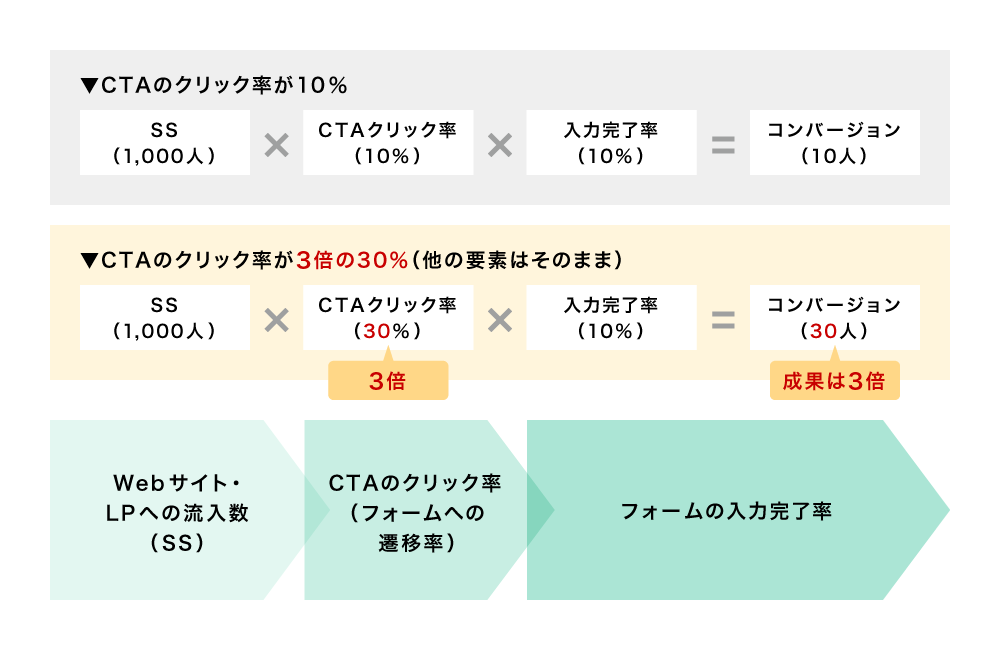

コンバージョン数は、「Webサイトへの訪問者数(SS) × CTAのクリック率 × 入力完了率」で計算できます。

そのため、CTAのクリック率が上がれば、Webサイトへの訪問者数やフォームの入力完了率がそのままでも、CVRを向上させることができます。コンバージョン改善に直結するため、LPOでも重要な施策です。

CTAについては、「CTA(行動喚起)とは?改善方法や作り方、具体例も紹介」でも詳しく解説しています。併せてご参照ください。

LPの平均的なCVRは2〜3%とされていますが、自社サイトのCVRが業界平均と比較してあまりにも低い場合は、LPOを検討してみましょう。

下記にそれぞれの業界ごとのCVR平均を掲載しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

|

業界 |

自然検索から流入した場合のCVR |

Googleディスプレイ広告から流入した場合のCVR |

|

マッチングサービス |

9.64% |

3.34% |

|

法律事務 |

6.98% |

1.84% |

|

消費者サービス |

6.64% |

0.98% |

|

自動車 |

6.03% |

1.19% |

|

人材サービス |

5.13% |

1.57% |

|

金融・保険 |

5.10% |

1.19% |

|

旅行・娯楽 |

3.55% |

0.51% |

|

教育 |

3.39% |

0.50% |

|

健康・医療 |

3.36% |

0.82% |

|

B to B |

3.04% |

0.80% |

|

テクノロジー |

2.92% |

0.86% |

|

ECサイト |

2.81% |

0.59% |

|

家庭用品 |

2.70% |

0.43% |

|

不動産 |

2.47% |

0.80% |

出典元:Google Ads Benchmarks for YOUR Industry [Updated!] | WordStream

ただ、CVRはユーザーの流入元や時期によっても異なります。あくまでも参考値ですので、こだわりすぎないことも大切です。

CVRに対する考え方や目安については、「コンバージョン率とは?業界別・施策別の目安・計算方法・改善施策も」でも詳しく解説しています。

ターゲットユーザーや広告クリエイティブの変更を検討している場合、LPOも同時に検討しましょう。

ターゲットユーザーが変われば、流入元となるクリエイティブ(検索キーワードやバナー)も変化します。さらに、広告のクリエイティブが変われば、LPで表示すべき画像やキャッチコピー、商品説明なども変更する必要があります。

効果的なLPを作るには、「ユーザーニーズ」「クリエイティブ(広告文やバナー)でのコミュニケーション」「LPでのコミュニケーション」を一貫させることが重要です。

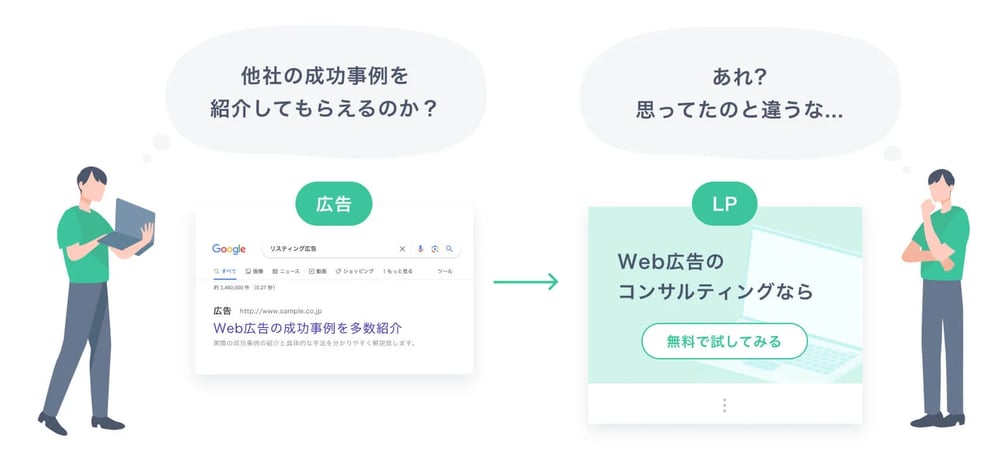

クリックした広告とLPの内容が異なれば、ユーザーは「期待はずれ」と判断してすぐに離脱してしまうでしょう。

このように、仮にクリエイティブを最適化させたとしても、その後に続くLPがずれてしまっては効果が薄れてしまいます。部分的な最適化だけではなく、ユーザーの導線全体で最適化を行うことが重要です。

LPOは「目標設定」「分析」「効果検証」などのステップを踏んで行います。具体的なLPOの実施方法は以下の通りです。

1.KPI・目標を再確認する

2.ユーザーの導線を可視化し、各ポイントの数値を洗い出す

3.LPを分析し、問題点を洗い出す

4.仮説を立て、対策を決める

5.施策を実行する

6.施策の効果検証を行い、継続的にPDCAを回す

LPOを始める前に、以前設定したKPIや目標を再確認しましょう。

KPIとは「Key Performance Indicator」の略称で、「目標を達成するための重要な業績評価の指標」です。

KPIとして主に設定されるのは、コンバージョン数やCTAのクリック率、CVRなどです。例えば「週間コンバージョン数を20件から30件にする」「○月までにCVRを0.5%向上させる」など、期限とともに具体的な値を設定しましょう。

改善施策の効果測定にも必要不可欠な指標となるので、事前にしっかり定めておくことが重要です。

目標やKPIが固まったら、Webサイトの現状把握に移ります。

Google Analytics(GA4)などのツールを使って、「ユーザーがLPに流入してから、入力フォームに遷移し、入力を完了する(サンクスページに到達する)」までの一連の流れの可視化と数値化を行います。

例えば「入力フォームへの遷移率が20%で、フォームの入力完了率が30%」のように、各ポイントの数値を明確化します。これにより、LPそのものに課題があるのか、入力フォームに問題があるのかを判断できます。

フォームへの遷移率に課題がある場合は、LPOではなくEFO(エントリーフォーム最適化)に取り組む必要があります。

このステップを踏むことで、本当にLPの改善が必要なのかを確認しましょう。

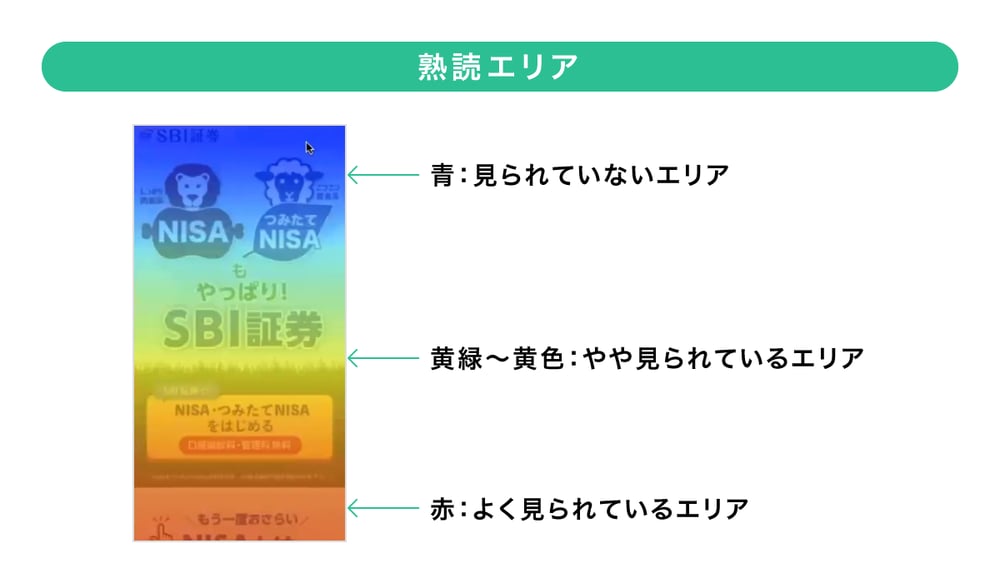

LPそのものに原因があることが分かったら、以下のような指標を分析し、問題点を洗い出しましょう。Google Analytics(GA4)や、ヒートマップなどのLPOツールを用いると効果的です。

・CVR(コンバージョン率)

・CTAのクリック率(フォームへの遷移率)

・ユーザーの離脱箇所や注目箇所

特にヒートマップを使えば、Webサイト上でのユーザーの動きをより具体的に把握できます。数値だけでは気付けない、ユーザーの関心ポイントや離脱しやすいポイントが視覚的に分かるので、非常に便利です。

なお、おすすめのLPOツールの料金と機能例をまとめたので、ツールを検討するときにお役立てください。

|

ツール名 |

料金 |

機能例 |

公式Webサイト |

|

KAIZEN UX |

要問い合わせ |

ABテスト・パーソナライズ配信・UI/UX変更・LP一体型フォームの作成など ※ノーコードで実装可能 |

|

|

DLPO |

初期費用20万円 月額10〜15万円 |

ABテスト・多変量テスト・パーソナライズ配信 |

|

|

Visual Website Optimizer (VWO) |

月額7万円〜 |

ABテスト・ヒートマップ・マウストラッキング・LP制作 |

|

|

CVX |

要問い合わせ |

ABテスト・ヒートマップ・LP制作 |

|

|

SiTest |

月額5〜10万円 |

ヒートマップ・ABテスト・EFO・Web広告連携 |

LPOツールについては、「LPOツールおすすめ11選を比較!料金や機能を比較して紹介」でも詳しく解説しています。併せてご参照ください。

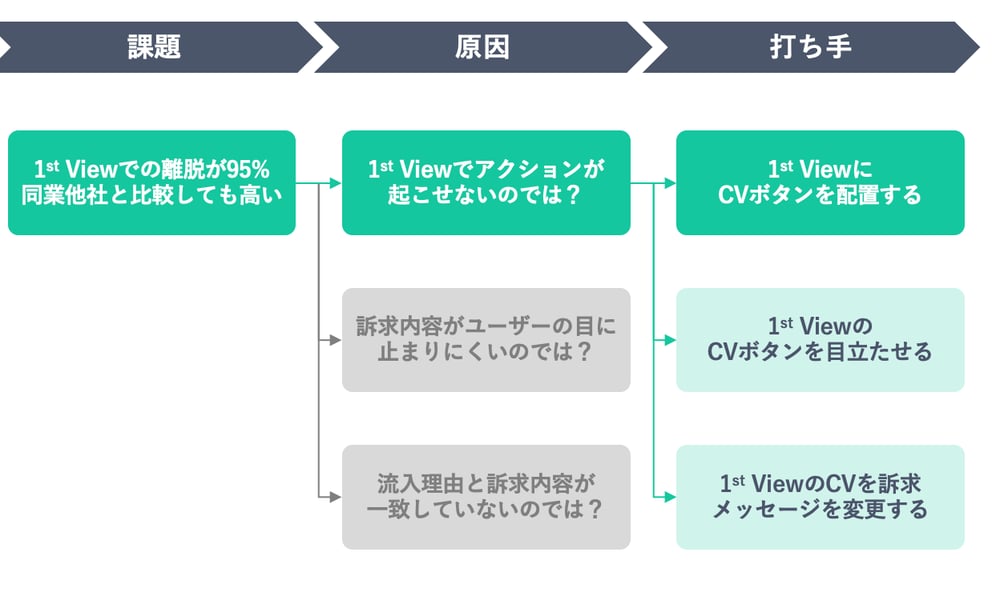

LPの問題点が明らかになったら、仮説を立てて、対策を検討しましょう。仮説の立て方としては以下のようなものがあります。

|

課題 |

仮説 |

対策 |

|

ファーストビューでの離脱が多い |

ページの表示速度が遅い |

ページの表示速度を改善する |

|

ファーストビューで表示される画像や文言がユーザーニーズに合っていない |

ターゲットごとにLPを出し分ける 流入KWに合わせてファーストビューを作り直す |

|

|

フォームへの遷移率が低い |

CTAが分かりにくい |

文字サイズや色味などCTAのデザインを変更する |

|

CTAをクリックするメリットがない |

「資料請求で特典がもらえる」などクリックするメリットを表示する |

仮説と対策を検討する際は、以下の方法も試してみると効果的です。

・実際に自分がユーザーの立場に立ち、LPを読んで導線をたどってみる

・競合のLPを参考にし、良いところを取り入れる

・ユーザーにLPを見てもらい、ヒアリングを実施する

仮説に基づいて改善策が立案できたら、実行に移しましょう。

コンテンツの変更や、LPのレイアウト変更など、さまざまな施策がありますが、方法論に惑わされず「ターゲットとするユーザーが求めることは何か」を念頭において施策に取り組むようにしましょう。

具体的な改善例は「LPOの効果的な施策例11選」で詳しくご紹介していますので、そちらをご参照ください。

LPO施策は、一度実行すれば終わりではなく、その後の効果検証と分析を継続的に行うことが大切です。ABテストを実施し、同じ条件下で施策がどのような効果をもたらしたかを比較しましょう。

例えば、CTAを変更した場合は、クリック率やCVRがどのように変化したかを確認し、効果を最大化する組み合わせを見つけましょう。

「施策の実行→分析→新たな施策の検討」といったPDCAサイクルを継続的に回し、最も効果が高いページを構築していくことが、効果的なLPO戦略の鍵となります。

ABテストの実施方法やおすすめツールに関しては、「ABテストツールおすすめ10選を比較!価格・特徴を比較して紹介」で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

LPOの効果的な施策としては以下の10項目があります。

|

原因 |

対策 |

|

ユーザーのニーズに満たした、魅力的なLPになっていない |

1. ファーストビューの最適化でユーザーの興味を掴む(特に動画を活用する) 2. CTAの最適化でクリック率を高める 3. LP構成の改善でユーザーの離脱率を軽減する 4. 権威コンテンツや口コミの活用でユーザーのCVモチベーションを上げる 5. アンケートの埋め込みでユーザーの潜在ニーズを顕在化する 6. LPの出し分けで、流入経路と訴求軸の組み合わせを最適化させる |

|

LPやその先のフォームが使いづらい(UI/UXが悪い) |

1. LPへのフォームの埋め込みで、離脱率を軽減する 2. LPの長さの変更で離脱率を軽減する 3. Web接客の導入でCVRを高める 4. ページ速度の改善で離脱率を軽減する |

詳細は「LP改善の施策一覧|成功事例や運用の6ステップを解説」をご参照ください。

実際にLPOを実施すると、どのような効果が見込めるのでしょうか。

ここでは、過去にKaizen Platformが担当した事例を2つ取り上げ、施策や結果などについてご紹介します。

|

課題 |

LPのCVRが低い |

|

施策 |

LPへのフォームの埋め込み(LP一体型フォームの活用) |

|

結果 |

資料請求の完了率(CVR)が1.3倍~1.4倍向上 |

まずは私が最近支援させていただき、大きな成果を上げた企業の事例を紹介します。

LPのCVRを向上させるために行ったのが、LPに入力フォームを埋めこむ「LP一体型フォーム」施策です。

EC(単品通販)などいくつかの業界ではLP一体型フォームで成果が出ていることを知っていたため「他の業界でも転用すればCVRが上がるのではないか」と考え、取り組みに至りました。

弊社のKAIZEN UXを用いてLP一体型フォームを作成したところ、資料請求の完了率(CVR)が1.3倍~1.4倍向上しました。

今回の事例では、予算数億円規模で広告運用を回していたため、CVRが1.3倍~1.4倍上がることで成果を爆発的に上げることに成功しました。

|

課題 |

ファーストビューの離脱率が高い |

|

施策 |

3つの訴求ポイントをユーザーニーズに合わせて出し分け |

|

結果 |

施策効果の高い広告とLPの組み合わせを発見し、2~8%のCVR向上 |

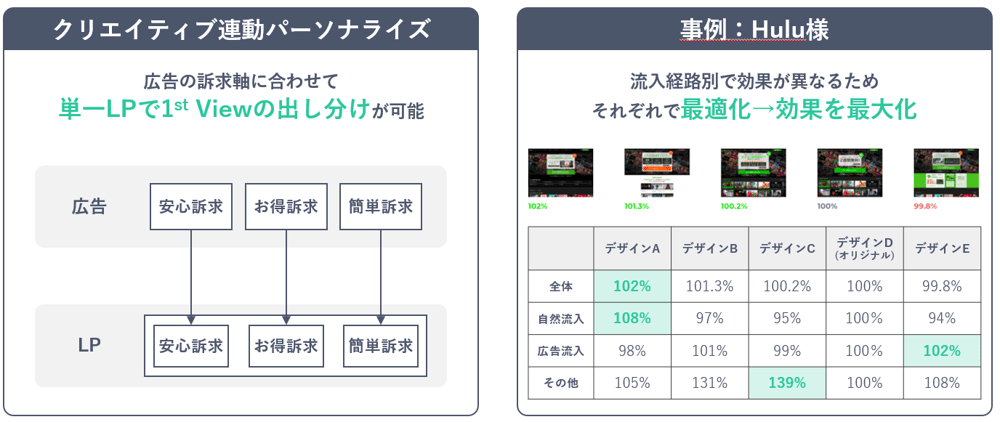

動画配信サイトの「Hulu」では、LPにおけるファーストビューの離脱率が高く、新規会員数が伸びないという課題を抱えていました。

Kaizen Platformがペルソナ分析を実施したところ、訪問者には複数の異なるニーズが存在していることが判明。そこでLPを「安心」「お得」「簡単」という3パターンに分け、Web広告とLP訴求ポイントをそれぞれのパターン別に最適化しました。

新しい3つのLPと従来のLPをABテストして効果検証を実施した結果、最もパフォーマンスが高い広告とLPの組み合わせが明らかに。その結果、CVRも2〜8%向上しました。

その他の事例を見たい場合は、「LPOの成功事例5選|CVR改善のアイデアや取り組みを紹介」をご覧ください。

自社にノウハウがない場合や、効果の高いLPOを実施したいならLPO代行会社への依頼がおすすめです。依頼内容によって異なりますが、およそ月10〜50万円程度が相場です。

おすすめのLPO会社をまとめたので、代行・コンサルを検討するときにお役立てください。

|

企業名 |

料金 |

特徴 |

公式Webサイト |

|

Kaizen Platform |

要問い合わせ |

WebサイトのUI/UX改善をワンストップで実施 1万人以上の人材ネットワークから最適なチームを結成 1,000社以上の導入・50,000件以上の施策実績あり |

|

|

株式会社Stock Suns |

初月月額5万円〜 |

Webマーケティング全般の業務委託・コンサルティングサービスを提供 |

|

|

デジタルアスリート株式会社 |

要問い合わせ |

リスティング広告を中心としたWeb広告運用やLP制作、マーケティング戦略コンサルティングを提供 |

おすすめのLPO会社やLPO会社を選ぶポイントに関しては、「【ニーズ別】おすすめLPO代行会社14選!費用相場や注意点も紹介」でも詳しく解説しています。参考にしてください。

LPOは、広告や検索、SNSなどから流入したユーザーを、より多くのコンバージョンに繋げるための重要な施策です。LPOを実施することで、広告効果を最大化し、CVRの向上に繋げることが可能です。

ファーストビューでの離脱を防ぐ、CTAのクリック率を高める、導線を最適化するなど、LPOにはさまざまな施策があります。

まずは目標の設定や既存LPの分析をしっかりと行い、課題に応じて一つひとつ改善を実施していくことが大切です。

本記事で紹介したLPOのポイントや施策事例と照らし合わせ、自社のLPの課題が何かを検討してみましょう。ターゲットとするユーザーの視点に立ち、細かな改善を積み重ねていくことがLPO成功の鍵を握ります。

Webサイト改善にお悩みはありませんか?

サイト改善に取り組んでいる、あるいは検討しているけれど、「自社にノウハウがない」「施策の打ち手が分からない」「成果が上がらない」といったお悩みはありませんか?

いざサイト改善に取り掛かっても、導入したツールがうまく運用できていなかったり、施策をやりっぱなしで振り返りができていなかったりすることで、成果に繋がらないケースは少なくありません。

LPOやEFO、ABテストをはじめとしたサイト改善施策では、成果を上げるための適切なKPI設計や施策の検証と振り返りによってPDCAサイクルを回すことが大切です。

そこで、サイト改善のノウハウや次の打ち手にお悩みの方へ、『サイト改善で成果を出すノウハウガイド』をお届けします。これまでKaizen Platformが1,000社・50,000回以上の施策支援から得た実績をもとに、サイト改善に活用できるノウハウや成功事例をまとめました。

コンバージョン改善や売上UPを実現したい方、改善の打ち手に悩んでいる、ノウハウがないとお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。