国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅

#DX白書2023

大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅

#DX白書2023

大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方

縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方

一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方

DX推進のご担当者、事業責任者の方

新規事業や組織改革を担う事業責任者の方

マーケティング担当、Web担当の方

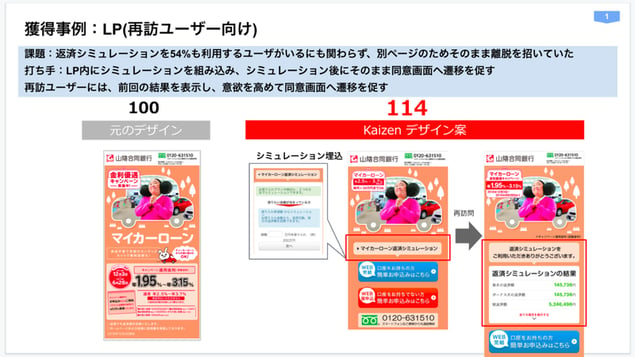

株式会社山陰合同銀行様

著者: Kaizen 編集部

山陰合同銀行 IT統括部 調査役 河上 敬介氏

山陰合同銀行 法人営業部 景山 敏久氏

――IT統括部のミッションについて教えてください。

ーーKaizen Platformとの取り組みを始めた当時は、どんなことが課題になっていましたか?

Webサイトに関する施策を進められていなかったことです。デジタルマーケティング全体では、MA(マーケティングオートメーション)やAIレコメンド機能を導入するなど、着手していたものの、Webサイトだけはずっと手つかずのままという状況でした。Webサイトに、多くのお客様が来訪されていることを認識しながらも、Webサイトのスマホ対応すらできていなかったんです。

ーーなぜ、手つかずになってしまったのでしょうか?

当時は対面での接遇を強化していたこともあり、非対面での接遇はあまり意識されていませんでした。そんななかでも、EFOツールを入れることでサイト改善できないかと試してはいましたが、あまり効果は出ませんでした。その段階になってようやく、ありもののツールを導入するのではなく、もっと上流のコンサルを含めた部分から一緒に伴走してくれるパートナーを探そうという方針が生まれ、Kaizen Platformに辿り着いたんです。

――Kaizen Platformの導入に至った決め手を教えてください。

「Webサイトを改善していきたい」と考えたときに、私たちには何が正解なのか分からないなと思ったんです。既存の方法でサイトをリニューアルするとなると、自分たちの中での「こういうサイトを作りたい」という仮の正解を想定し、既存のコンテンツを置き換えることなります。ただ、それで本当に効果が出るか否かはやってみないと分かりません。試してみるまで、それが「正解」なのか分からないというのは、非常にリスキーだと感じていました。

Kaizen Platformなら、Webサイトにタグを入れるだけで、ダイナミックな改善施策にトライすることができる。かつ、施策内容をABテストしながら効果測定できるので、効果が上がれば継続し、効果が出なければ戻せばいいという、トライアンドエラーを容易にできるのが決め手でした。

ーーKAIZEN TEAMメンバーの進め方はいかがでしたか?

Webサイト改善の取り組みを始めてから、さまざまな会社とご一緒しました。いずれの会社でも、当方のお願いした通りに進めてもらえるものの、「その施策が最適である」といったアドバイスをいただけることがなく、常に不安がありました。

でも、Kaizen Platformはそんな不安が払拭されるくらいどんどん新しい提案をしてくれるので、とてもやりやすかったですね。社内にとっても、さまざまな知見を貯めることができるプロジェクトだったので、助かりました。今年、Webサイトのリニューアルを実施しまして、その際には、本プロジェクトで蓄積した知見を大いに活用しました。

ーー具体的な取り組み内容についても教えてください。大きく効果が出た改善事例はありますか?

マイカーローンのLPなのですが、今まで「返済シミュレーション」の利用には別ページへの遷移が必要だったところを、LP内にそのままシミュレーションボタンを設置しました。加えて、返済シミュレーションを実施済みのユーザーが再訪した場合には「前回のシミュレーション結果」がLP内に表示されるようにデザインを変えたところ、申し込みいただくユーザーが増えました。

――ありがとうございます。KAIZEN TEAMを導入してみて、数値以外に得られた成果はありましたか?

PDCAを回していく、という考え方が根付いたと思います。Web施策は、知識がないままに「こうしたらいいんじゃないか」という思いつきで進められることが、割とあると思っています。しかしながら、今の私たちはその施策が正解かどうかは「お客様が決めてくれる」と理解しているので、検証しながら、少しずつより良いモノにしていくという進め方ができるようになりました。

ーー今後、デジタル化の展開としてどんなことを考えていますか?

引き続き、銀行内のデジタル化を進めることで、業務の効率化を図りつつ、今後は銀行が得たデジタルの知見を地域に還元していきたいと考えています。

やはり、どの地方の企業もそうだと思うのですが、今は必要な人材の獲得に投入できる予算が確保できない状態です。人材不足、業務がまわらないというお話を、どこでも耳にするようになりました。これは構造的な問題でもあるので、ITの活用は避けては通れないと思います。

ーーそのために今動いていることはありますか?

法人営業部ではITコーディネータを配置し、取引先企業のIT化を支援する活動を行ってまいりました。

ーーそのためには、IT人材の育成も当面の課題でしょうか?

そうですね。社内でも今まで以上に、ITを活用することで働き方を変えていける、より働きやすい環境を作ることができるという認識や文化の醸成が必要だと考えています。そうした流れを社内で作りながら、地域としてもっとITの活用を進めていけるのが理想ですね。

ーーIT統括部として注力している非対面チャネルでの施策はいかがですか?

今お話ししたものがtoBでの展望だとしたら、toCに関しては「スマホですべての手続きや申し込みが完結する」形を目指したいですね。「手のひらに銀行店舗を」というスローガンを掲げているのですが、これからリリースするアプリによって、お客様がどこにいても銀行取引がスマホでできる環境を作るのがこれからの目標です。

これまで、私たちの強みは長年の信頼の積み重ねによる対面の営業力の高さにありました。逆に言うと、非対面の弱さが課題。Webは対面と違い、離脱が簡単です。人間的な信頼性やマンパワーに頼れず、グリップ力が効かない中、どのように対面と近しいコミュニケーションを行うか。これから取り組んでいこうと思います。

事業成長の手詰まりをUXカイゼンで解決「KAIZEN TEAM×KAIZEN ENGINE」

この様なお悩みはありませんか? デジタルを活用した『顧客体験(UX)の改善』により、クライアントの事業成長を支援するKaizen Platformが提供す「KAIZEN TEAM」と「KAIZEN ENGINE」はサイト改善の壁である「レガシーシステム・人材不足」を解消するソリューションです。 まずは、「Webサイト改善を阻む3つの『壁』とKaizen Platformのソリューション・活用メリット」がわかる資料を無料で読んでみましょう。 |